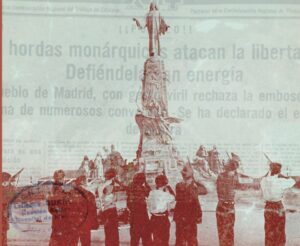

Tengo entendido que en las próximas semanas se van a realizar actos conmemorativos del 125 aniversario del nacimiento de D. Joaquín Garrigues. Como yo tuve el privilegio de tener trato directo con él, me gustaría poder sumarme a ellos de alguna manera.

Don Joaquín Garrigues es considerado, sin duda alguna, como el gran mercantilista español y maestro de los demás, tanto los de su época, como de todos cuantos posteriormente han cultivado en España esta rama de Derecho privado, que es la más importante, junto con el Derecho civil. Desde el punto de vista académico, quizá puede considerarse que el Derecho civil tiene la primacía, dado que en el mismo se asientan los principios básicos del ordenamiento jurídico de cada sociedad. Sin perjuicio de ello, el Derecho mercantil afecta a un aspecto de gran importancia práctica, al estar conectado -enraizado más bien-, con el funcionamiento de la economía, algo trascendental para la vida de quienes integran la sociedad, y que influye en la vida diaria de los mismos. Esta consideración es aplicable, tanto a los que -por el nivel de participación en el capital de la empresa, como, por su actividad profesional- rigen su actividad y funcionamiento, y asimismo a los que, a nivel inferior, trabajan en la misma, así como a los demandantes y consumidores de sus productos.

Algo que me parece muy oportuno poner de relieve es la forma en que están redactadas sus obras, lo que en alguna medida contribuye a realzar algo, indudablemente más significativo, como, es el fondo de las mismas. Respecto de ello, el conocido escritor Miguel Delibes -catedrático de Derecho Mercantil en la Escuela de Estudios Mercantiles de Valladolid, su tierra-, publicó en 1984 en ABC un artículo en el que atribuyó a las enseñanzas de D. Joaquín el que le hubiera hecho apreciar la precisión y la belleza del lenguaje, y le descubrió lo que califica como “el mágico juego” de plasmar una idea mediante cuatro vocablos precisos. Cuando Delibes accedió a la Real Academia, atribuyó expresando a D. Joaquín la influencia que ejerció sobre él en su desarrollo como escritor.

Debo dejar claro que, al atreverme a escribir estas líneas, no pretendo hacer una apología de las cualidades científicas de Don Joaquín, pues estoy seguro de que serán muchas las que, con todo fundamento, se van a hacer por personas con más capacidad que yo para hacerlo, dada su mayor vinculación a las tareas que desarrolló D. Joaquín en el ámbito universitario. En este aspecto, yo me limité a estudiar algunos de sus libros -sobre todo los dos tomos del “Manual”- y a leer algunos otros textos suyos como un artículo, que, teniendo en consideración la época en que se publicó -1933-, estimo que es especialmente interesante, a la vez que meritorio, titulado “Nuevos hechos, nuevo Derecho de la Sociedad Anónima”.

El objeto principal de estas líneas es la de poner de manifiesto algo que al principio califiqué como privilegio, como fue el de tener contacto personal y directo con él. No encuentro otro término distinto del de privilegio que defina mejor lo que implica esta circunstancia. Por consiguiente, quiero hacer especial hincapié en lo que ello supuso para mí.

En los años en que yo trabajé en la Bolsa de Madrid, sobre todo dediqué atención a tratar de los problemas que tenía que afrontar la institución, desempeñando -sucesivamente- los cargos de secretario, vicepresidente y, finalmente síndico-presidente. Sobre todo, en la etapa en la que yo ejercí el segundo de los cargos a los que acabo de hacer mención -unos díez años-, gran parte de la mañana la dedicaba a colaborar directamente con el síndico y, por tanto, durante ese tiempo estaba en la planta primera, donde estaban ubicados: el despacho de quien desempeñaba la presidencia, la secretaría del mismo, la sala de reuniones y el llamado “salón de cotización”, que era equivalente a lo que en otras instituciones se conocía como “salón de actos”.

- Joaquín era el jefe de la Asesoría Jurídica de la Bolsa de Madrid, probablemente nombrado por el síndico Rodríguez-Ponga para dar prestigio a la institución, pues era obvio que contar con una figura tan eminente, con esa función, era algo que contribuía a ello de manera muy significativa. Como segundo de la Asesoría Jurídica estaba Felipe Ruiz de Velasco, magistrado excedente y abogado en ejercicio, acostumbrado a moverse en el mundo de la Plaza de Castilla, donde tienen su sede los tribunales madrileños. Ruiz de Velasco, que además era padre de uno de los agentes más jóvenes, era quién actuaba en los asuntos más enojosos, en tanto que D. Joaquín, cuando se le solicitaba, emitía algún dictamen. También intervenía con su gran prestigio, en algunos actos sociales de gran importancia.

Como D. Joaquín tenía su bufete en la calle de Antonio Maura, muy próximo a la plaza de Lealtad, donde está la Bolsa, se acercaba por allí casi todos los días, quizá tanto en su condición de jurista, como en la de inversor en valores. Echaba un vistazo a lo que ocurría en el “parquet” y seguidamente ascendía a la “planta noble”. Cuando el síndico no estaba ocupado con algo urgente o no tenía una visita, D. Joaquín entraba para cambiar impresiones sobre cómo había ido la sesión o acerca de cualquier cuestión que el síndico le consultase. Sin embargo, era relativamente frecuente que el síndico hubiera salido a hacer alguna gestión profesional -tanto fuese por razón a su cargo, como por el ejercicio de su condición de agente- o que -como acabo de decir-, tuviera alguna tarea que llevar a cabo con urgencia, o una visita previamente concertada fuera de la Bolsa. En esos casos, si yo estaba por allí le saludaba y actuaba como una especie de “anfitrión suplente”. En realidad, eran bastantes las ocasiones en que yo tenía que desempeñar ese papel. A pesar de la fama de hombre adusto que tenía D. Joaquín -a quien, en el ámbito universitario, algunos se referían a él como “el divino”, conmigo estuvo siempre muy agradable y mantenía conversaciones que pudieran calificarse como distendidas, que implicaban que yo le inspiraba confianza. A este respecto, pondré los dos ejemplos siguientes. En cierta ocasión, se lamentó de que sus sobrinos, hijos de su hermano Antonio y de una señora estadounidense apellidada Walker, Joaquín y Antonio Garrigues Walker, -al regresar a Estados Unidos, donde cursaron sendos “másteres”, tras finalizar su licenciatura en España-, le solicitaron incorporarse a su despacho profesional, que tenía suficiente extensión como para albergarlos. Sin embargo, ambos habían establecido contacto con profesionales de diversas empresas -no necesariamente en labores jurídicas- y aportaron al despacho de su tío una clientela que buscaba, además del asesoramiento sobre el Derecho español, el contacto con empresas y con profesionales del mundo económico para hacer inversiones o hacer negocios en España. Acerca de todo ello, en una ocasión, un tanto excitado, me dijo: Ramos, lo que están haciendo mis sobrinos no es propio de un bufete, sino de “una tienda de venta de servicios jurídicos”. Me permito comentar que, al principio aquello sería “una tienda”, pero después se transformó en “una fábrica”. Lo cierto es que, como consecuencia de ello, D. Joaquín decidió establecerse en otro local, relativamente cercano, en la calle Alfonso XII y dejar el despacho de Antonio Maura para uso exclusivo de sus sobrinos. En su bufete, D. Joaquín tenía varios abogados colaboradores. El más joven era Zurita, que solía acompañarle en sus visitas a la Bolsa, y el de más peso, el ya catedrático Fernando Sánchez Calero, magnífico mercantilista, y una gran persona con quien yo había establecido una relación de gran amistad, que casi seguro comenzó cuando los dos coincidimos en la llamada “Comisión para el estudio del mercado de valores”, creada por una Orden ministerial de 4 de agosto de 1977. Fernando, además de su excelente preparación como profesor, tenía experiencia en la materia -de la que carecían casi todos los restantes miembros de la Comisión-, pues había sido el asesor jurídico de la Bolsa de Bilbao, ya que allí fue donde comenzó sus actividades de catedrático. Fernando, que era vicepresidente de la citada Comisión, trataba de poner buen sentido -sentido común-, en las deliberaciones que se llevaban a cabo en las reuniones, en las cuales predominaba la crítica demagógica, cuando no explícitamente interesada, como era la posición adoptada de modo evidente por el representante de la banca.

En todo caso, me parece oportuno dejar claro que mi amistad con Fernando Sánchez Calero se originó de un modo y en una ocasión que dejaba por completo al margen la relación que uno y otro teníamos con D.Joaquín, la suya más intensa que la mía, pues -como tuve ocasión de exponer-; ésta consistía en las conversaciones breves y esporádicas que yo tenía con D. Joaquín cuando visitaba la Bolsa y no podía entrevistarse con el síndico. Sin embargo, tengo un recuerdo muy grato de las mismas. En principio, el que D.Joaquín, con su personalidad tan prestigiosa, entablase conversaciones, que podríamos calificar como “normales”, con alguien al que entonces lo consideraría como un joven, -y hoy a mí también me parece que yo lo era-, no era algo normal. Pero además, el tono de tales conversaciones, por parte de D.Joaquín era casi amistoso o, al menos, entrañaba una dosis apreciable de afecto. Una muestra de ello es el comentario que me hizo respecto a sus sobrinos y la manera que éstos tenían de actuar profesionalmente, algo que sólo tiene sentido cuando se tiene confianza con y en el interlocutor. Me he permitido utilizar esos dos términos, porque su actitud no sólo supone conceptuar a la persona con quien conversa como alguien con el que se acostumbra a tratar, sino además se le considera como persona discreta. Si al escribir esto -deseo que pueda llegar a publicarse de algún modo-, estoy cometiendo una cierta indiscreción, creo que el hecho de que haya transcurrido tanto tiempo desde entonces opera como algo análogo a lo que en términos jurídicos se diría que le alcanza una “especie de prescripción”.

Otra manifestación, que para mí resultó excepcional, fue que en más de una ocasión me preguntó si no había pensado en dedicar una parte de mi actividad a la enseñanza. Yo solía decirle que, a diferencia de mi padre -que era catedrático y había sido, durante mucho tiempo, preparador de oposiciones-, era algo que no me atraía demasiado y sólo la había practicado a petición de un amigo que tenía una academia de preparación para las oposiciones a inspectores del Timbre, cuerpo en el que él mismo había ingresado en la promoción encabezada por Antonio Barrera. Mi tarea era la de ocuparme de tomar los temas de Economía, más bien escasos y acomodados al manual elaborado por Raimond Barre -quien llegó a ser presidente de Francia-, que hacía una exposición en la que no aparecía ninguna ecuación ni nada similar. También me encargaba de dar clases de contabilidad. A Don Joaquín le sorprendió que en el programa de esas oposiciones figurasen temas de esa disciplina. Yo le dije, que no se trataba de temas, sino de un ejercicio práctico del que se tenían que examinar los aspirantes al final de la oposición, una vez que habían superado los ejercicios duros y se consideraban como quienes, de hecho, habían ingresado ya en el Cuerpo. Por ello -le manifesté- que lo consideraban como una especie de lo que en el mundo universitario se llamaba “una maría”. D. Joaquín me replicó diciendo que le extrañaba era que estuviera programado ese ejercicio y que, siendo así, cómo era que asistían a mis clases. Yo le expliqué que, dada la actitud de los opositores, la academia sólo dedicaba a la preparación de esa prueba los días posteriores a la terminación del último ejercicio “duro”, pese a lo cual sólo había unas clases para preparar el ejercicio final cuando faltaban dos o tres días para tener que concurrir al examen, pues -pese a que se consideraban ganadores de la oposición- sabían que iban a recibir el enunciado de un ejercicio práctico, para el que dispondrían de 4 ó 5 horas, y que algo tendrían que escribir durante ese tiempo. Por tal razón, les interesaba no quedar mal y, como -salvo alguna excepción-, no tenían ni la más remota idea, de la materia objeto de exámen, tenían interés en no quedar mal. Yo sabía que D. Joaquín no le atribuía gran importancia a lo referente a las cuentas que las sociedades y demás empresas tenían que elaborar y someter a aprobación por los órganos rectores, amén de sus implicaciones tributarias. A pesar de ello, le causaba cierta extrañeza que, en tan poco tiempo, se pudieran adquirir unas nociones suficientes para no hacer un auténtico ridículo, lo que sería muy difícil de evitar, sin adquirir algunas nociones, por elementales que fuesen. D. Joaquín, se interesó en saber cómo me apañaba para tratar de evitarlo. Aunque, al responderle, volví a insistir en que el ejercicio al que se les iba a someter era siempre extremadamente sencillo, le expuse cómo yo hacía lo que consideraba que era el único modo de conseguir que quedasen aceptablemente. En síntesis, yo empezaba diciendo a los opositores que, tal como sabían -porque así figuraba en los manuales de Derecho Mercantil de la Facultad y en los temas que habían tenido que aprender-, los elementos fundamentales de la contabilidad eran el Balance y la Cuenta de Resultados. En cuanto al primero, constaba del activo y el pasivo y, superficialmente se tendía considerar -erróneamente-, que el primero era “lo bueno” y el segundo “lo malo”. Pues bien, no era así. Empezando por el pasivo, su función era expresar el origen de los recursos que obtenía una empresa y el activo el uso o disposición que la misma hacía de tales recursos. Los movimientos de las cuentas se llamaban cargos y abonos. El cargo de las cuentas del activo suponen aumentos de las partidas incluidas en el mismo y los abonos su disminución. En cuanto al pasivo es lo contrario, el cargo supone una disminución y el abono un aumento. Dicho en términos vulgares, lo que es bueno para el pasivo es malo para el activo y viceversa.

Ante esta respuesta, D. Joaquín me felicitó efusivamente diciéndome: Ramos, ¡eso es una idea genial! ¿Cómo se le ha ocurrido a Ud. explicar con tanta claridad y con tan pocas palabras un concepto así? ¿Ve Ud. por qué le digo que Ud. debe dedicarse a la enseñanza? Un instante después me preguntó si yo tenía alguna fórmula análoga para explicar la llamada Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Voy a terminar estos recuerdos a mi privilegiada relación a una personalidad de la categoría de D. Joaquín Garrigues haciendo un comentario acerca del trato que yo tuve también con algunos colaboradores suyos que, de alguna manera, estaba relacionado con el hecho de mi contacto con él. Anteriormente me referí a la gran amistad que tuve con Fernando Sánchez Calero. Aunque, como expuse, mi época de trato más intenso y continuado con él fue la de nuestra pertenencia a la Comisión para el Estudio del Mercado de Valores, con posterioridad seguimos manteniendo relación, hasta el punto de que me pidió -y yo accedí encantado- que formase parte del Comité de la Revista de Derecho Bancario y Bursátil, que se proponía fundar. Ello me permitió tener contacto con otro destacado profesor mercantilista como era Manuel Olivencia, a quien yo había tratado una sola vez, pues coincidimos en un “simposio” sobre operaciones bursátiles a plazo que se celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bilbao. Como dije, precisamente, allí tuve mi primer contacto con Fernando Sánchez Calero, que entonces ocupaba la cátedra de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de allí.

Javier Ramos Gascón

Inspector superior de Hacienda. Agente de Bolsa. Notario